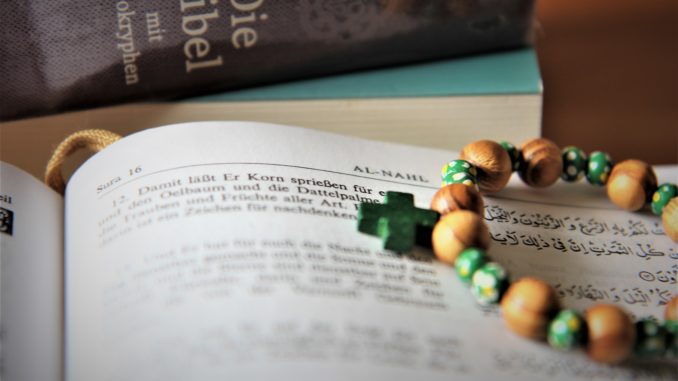

Zunächst eine Begriffsklärung: Was genau ist mit Religion gemeint? Spontan mag eine Definition dieses Begriffes recht banal ausfallen. Beim genaueren Nachdenken wird es jedoch schwierig, eine eindeutige Beschreibung herauszufinden. Die Diskussion um die Definitionshoheit des Religionsbegriffes wird in diesem Beitrag mit gutem Gewissen den Religionswissenschaftlern überlassen. Nur kurz: Eine Religion ist ein „(meist von einer größeren Gemeinschaft angenommener) bestimmter, durch Lehre und Satzungen festgelegter Glaube und sein Bekenntnis“ und „gläubig verehrende Anerkennung einer alles Sein bestimmenden göttlichen Macht“. So sagt es zumindest der Duden. Das aus dem Lateinischen stammende Wort „religio“ ist der grundlegende Wortstamm. Er bedeutet so viel wie Gottesfurcht und wird in der christlichen Theologie häufig als Bindung an Gott interpretiert.

Religion ist nicht gleich Spiritualität

Der Begriff Spiritualität (spiritus = lat. (Luft-)Hauch, Luftzug, Wind) ist dabei ähnlich definiert und wird historisch aus zwei Blickwinkeln betrachtet. Einerseits war Spiritualität auf praktischer Ebene ein wichtiger Bestandteil des religiösen Lebens und wurde individuell und in verschiedenen religiösen Traditionen gelebt und reflektiert. Spirituelle Erfahrungen stellen dabei die Ausgangslage einer jeden Religion dar. In der Regel begründen die jeweiligen Religionsstifter die Institutionalisierung ihrer Religion in spirituellen Erfahrungen. Dabei fand im 17. Jahrhundert ein Differenzierungsprozess zwischen einer bevorzugten Orientierung an Glaubensinhalten und einem eher moralisch geprägtem Fokus statt.

Andererseits wurde Spiritualität bereits im späten 19. Jahrhundert als eigenständiger Antagonist der dogmatisch-institutionalisierten Kirche gesehen. Dieser Fokus orientiert sich also an Erfahrungswerten, die von institutionalisierten Religionen losgelöst sind. Sie richten sich eher an Individualität und Selbstentfaltung aus und ziehen persönliche Religiosität lediglich als Möglichkeit in Betracht. Später wird diese Interpretationslinie vor allem im sozialwissenschaftlichen Diskurs weiterverfolgt. Dies kann als Anpassung an die postmoderne Gesellschaft gesehen werden und ist bis heute sehr präsent.

Religion ist eine Glaubensgemeinschaft mit Bezugsgröße, Leitfigur und Regeln

In einfachen Worten: Religion ist eine Glaubensgemeinschaft mit Bezugsgröße (Gott, Allah usw.), Leitfigur(en) (Jesus, Buddha, Mohammed usw.), Regeln und Regelwerken. Spiritualität kann ein Teil einer Religion sein, muss aber nicht. Sie beinhaltet eher Rituale, Sinnfragen (wohin? woher?), Gemeinschaftszugehörigkeit und moralisches Denken und Handeln.

Geflohene sind oft mit Herausforderungen und Belastungen konfrontiert, die mit Stress, Unsicherheiten und gesundheitlichen Risiken einhergehen. Gerade in größeren Unterkünften potenzieren sich die Risikofaktoren und können die subjektive Lebensqualität reduzieren. Daraus kann man Folgendes schließen: Je größer eine Unterkunft, desto schlechter geht es den Menschen dort. Diese Menschen werden krank.

Hilfsangebote eher für materielle Vorsorge und Hygiene als für „Seelenheil“

Bestehende Hilfsangebote berücksichtigen eher sozioökonomische und gesundheitsrelevante Bedürfnisse. Das bedeutet, man achtet auf materielle Versorgung und eher auf Infektionen und Hygiene als auf das „Seelenheil“. Es gibt einige Untersuchungen unter Geflohenen, die belegen, dass diese Menschen religiös-spirituelle Bedürfnisse und Ressourcen haben. Sie wünschen sich zum Beispiel einen Platz zum Beten, wären gerne in ihrer religiösen Gemeinschaft aktiv oder setzen ihre Hoffnungen und Ängste in Beziehung zu ihrer Religion. Diese Bedürfnisse spielen aber in der öffentlichen Diskussion und auch in der Forschung keine besondere Rolle. Man darf dabei auch nicht vergessen, dass Religionen ein Risiko darstellen können.

Dabei kann man davon ausgehen, dass die subjektive Wahrnehmung von Belastungen in der jeweiligen Lebenslage das Wohlbefinden und die Lebenszufriedenheit von Geflohenen beeinflussen. Das wird bereits in Untersuchungen der Ausprägung sogenannter vorhandener oder erworbener Coping- und Kohärenz-Mechanismen belegt. Diese Mechanismen beschreiben Integrations- und Anpassungsbemühungen und den Umgang mit Lebenskrisen, die von den Betroffenen religiös interpretiert oder begründet werden. In solchen Untersuchungen stellt man fest, in wie weit es den Leuten subjektiv „besser“ geht, wenn ihren religiösen und spirituellen Bedürfnissen entsprochen wird. Sie können dann nämlich mit Krisen besser umgehen und haben mehr Lebensqualität.

Eigene Studie: Religiöse Bedürfnisse müssen ernst genommen werden

In einem umfangreichen Forschungsprojekt haben wir dabei zusammen mit Wissenschaftlern*innen von der Katholischen Universität Eichstätt, der privaten Universität Witten-Herdecke und der Katholischen Stiftungshochschule in München fast 800 Geflohen in Bayern befragt. Die Ergebnisse belegten die Notwendigkeit einer religiös-spirituellen Ausrichtung von sozialpädagogischen oder helfenden Disziplinen. Aber nicht nur in hauptberuflichen Handlungsfeldern können diese Aspekte hilfreich sein. Auch für eine Ausrichtung in der ehrenamtlichen Praxis bieten sie eine Grundlage – jedoch nur dann, wenn man selbst es möchte und das Gegenüber es einfordert.

Aufgaben und Fragen: Eigene Haltung und Komptenzen klären

Überlegen und bewerten Sie Ihr eigenes Handeln:

Hat es religiöse und spirituelle Potentiale oder Gründe? Gibt es bei den Geflohenen mit denen Sie arbeiten religiöse Fragstellungen oder Bedürfnisse? Insbesondere im Zusammenhang mit ehrenamtlicher Arbeit und Gemeindearbeit gibt es sehr viele Potentiale.

Entwickeln und erproben Sie spirituelle und religiöse Kompetenzen:

Arbeiten Sie an Ihrer Einstellung und Achtsamkeit gegenüber den religiösen und spirituellen Bedürfnissen Ihrer Klienten. Entwickeln Sie Ihre Persönlichkeit und trainieren Sie Ihren religiösen und spirituellen Zugang zu kritischen Lebensereignissen (die kirchlichen Träger bieten unzählige Fortbildungen und Tagungen an). Sie können beides anbieten: religiöse und säkulare Hilfe.

Lehren Sie und lernen Sie:

Erweitern Sie Ihren (inter-) kulturellen Horizont und kommunikativen Fähigkeiten: Entwickeln Sie eine interkulturelle und religiös-spirituelle Sensibilität, passen Sie Ihre Sprache, Kommunikation und Interaktion an die Bedürfnisse und Kompetenzen Ihrer Zielgruppe an. Lassen Sie die Geflohenen Lehrer*innen sein und andersherum (Stichwort: Lernen durch Lehren). Verringern Sie Unsicherheiten, sorgen sie für verständliche Kommunikation und stärken Sie soziale Netzwerke.

Ausblick: Vielleicht erscheint dieser Beitrag auf den ersten Blick sehr theoretisch. Solche Erkenntnisse sind jedoch das Fundament des Handelns in pädagogischen Professionen und können auch für das Ehrenamt wichtig sein. Im nächsten Beitrag werden wir an Hand eines Beispiels beschreiben, welche Rolle Religion für Geflohene in deren Alltag spielt.

Den vollständigen Text inklusive Quellenangaben und Literaturverzeichnis könnt ihr hier herunterladen.