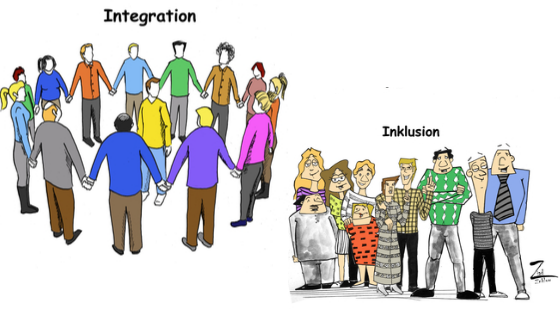

Dabei steht Inklusion für absolute universale Teilhabegerechtigkeit und ist demnach in seiner Relevanz der Integration voranzusetzen. Inklusion kennt keine Unterschiede zwischen „fremd“ und „nicht-fremd“, sondern setzt rechtlich-strukturell an, da Teilhabe für jeden und jede geschaffen werden soll: Egal woher, egal welches Geschlecht, egal welche ökonomische oder gesundheitliche Lage und ganz egal, wie jemand aussieht oder ob er seelisch oder körperlich eingeschränkt ist. Ein Positionspapier für einen weiten Inklusionsbegriff.

In diesem Beitrag sollen die Begriffe Integration und Inklusion genauer betrachtet werden. Nach einer begrifflichen Einordnung von Integration fokussiere ich den Inklusionsbegriff, insbesondere da die Intention dieses Artikels ist, Distanz zu „konservativen“ Interpretationen zu schaffen und für Verständnis für einen weiten Inklusionsbegriff zu werben. Noch heute werden dem Begriff Integration Migranten/innen zugeordnet und der Inklusion Menschen mit Behinderung. Diese geläufigen, aber unzureichenden Annahmen werden kritisch hinterfragt.

Integration als gesellschaftliche Aufgabe

In der historischen Übersicht zum gesellschaftlichen Umgang mit Minderheiten und Benachteiligten kann rekapituliert werden, dass zumindest die Formate Extinktion (Auslöschung), Segregation und Exklusion in Deutschland überwunden sind. Der heute vorherrschende Begriff Integration ist nicht einfach einzuordnen und wird vielfältig definiert und stetig diskutiert.

Sauer und Brinkmann (2016) beschreiben Integration als „eine möglichst chancengleiche Teilhabe aller Menschen an den als wichtig erachteten Teilbereichen des gesellschaftlichen Lebens“ (Sauer und Brinkmann 2016, S. 4). Ein weiteres Definitionsangebot bietet das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat (2019): „Integration ist ein langfristiger Prozess, der zum Ziel hat, alle Menschen, die dauerhaft und rechtmäßig in Deutschland leben, in die Gesellschaft einzubeziehen.“ (vgl. BMI 2019). Der Sachverständigenrat der deutschen Stiftungen für Integration definiert fünf Dimensionen von Integration: „Bildung, Arbeitsmarkt und soziale Integration, die Einstellung der Bevölkerung zu Zuwanderung und die Entwicklung der Kriminalität von und gegen Migranten und Migrantinnen“ (SVR 2019, S. 4).

Die Basis von Integration ist Kommunikation und Interaktion

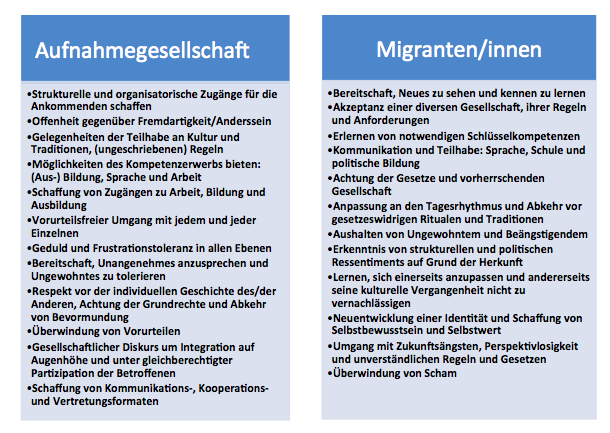

Zusammenfassend ist Integration also ein vielseitiger Prozess und geschieht auf verschiedenen Ebenen. Sie ist durch das Aufeinandertreffen zweier oder mehrerer Personengruppen gekennzeichnet. Dabei fungiert ein Teil davon als dominierende Mehrheitsgesellschaft. Aber sie muss nicht unbedingt zahlenmäßig die Mehrheit besitzen, sondern hat eher gesellschaftliche Machtpositionen inne und definiert Regeln (Gesetze), Struktur und Ansprüche für die Integration. Kommen nun mehrere oder einzelne Individuen in einer Mehrheitsgesellschaft (oder Aufnahmegesellschaft) an und wollen sich (langfristig) niederlassen, dann bedeutet es für alle Beteiligten einen Anpassungs- und Veränderungsprozess. Die Basis von Integration ist Kommunikation und Interaktion. Mit diesen Informationen kann ein Anforderungsprofil skizziert werden.

Diese beiden Listen sind lediglich Annahmen und diskutabel. Sie verdeutlichen, dass Integration nicht einseitige Aufgabe der Migranten/innen, sondern eine gesamtgesellschaftliche Angelegenheit darstellt. Ebenfalls kann man erkennen, wie kompliziert, vielschichtig und zeitlich anspruchsvoll Integration ist und, dass sie auch mit Scheitern und Frustration verbunden sein kann.

Oft wird suggeriert, dass Migrantinnen und Migranten nichts oder nicht ausreichend dafür tun, sich zu integrieren. Genau aus den oben genannten Gründen ist dies aber falsch. Niemand integriert sich allein oder wird ausschließlich von anderen integriert. Wenn eine Gesellschaft nicht bereit ist, die historische Realität und Notwendigkeit von Migration zu akzeptieren und dementsprechende Regularien entwickelt und ihre Bürger/innen, befähigt eine reale integrative Gesellschaft zu sein, dann kann man an diese Menschen auch keine Ansprüche stellen, die nicht oder nur kaum erfüllbar sind.

Inklusion ist die bessere Integration, weil sie alle betrifft

Der Inklusionsbegriff ist wie die Integration nicht klar definierbar und wird nahezu inflationär diskutiert. Durch seine rechtliche Verankerung ist er Teil eines gesellschaftlichen Auftrages und individueller und globaler Aushandlungsprozesse, Teilhabegerechtigkeit herzustellen (Brokamp 2016; Böttinger 2016; Sulzer 2017). Die UNESCO-Kommission sieht Inklusion als die globale Aufgabe, Entfaltungsfreiheit, Bildungsgerechtigkeit und Chancengleichheit herzustellen (Deutsche Unesco-Kommission 2014). Vielmehr achtet man darauf, warum Menschen benachteiligt werden. Es lässt sich feststellen, dass das vor allem aufgrund des Geschlechtes, des Alters, des sozioökonomischen Status, einer (temporären) Behinderung und Erkrankung oder der Herkunft der Fall ist (siehe hierzu u.a. Jahreis 2014).

Inklusion konzentriert sich also nicht nur auf Menschen mit Behinderung (obwohl das vielfach angenommen wird), sondern auf alle Menschen, die Benachteiligungen erleben. Sie schließt die Integration mit ein und ist demnach nicht als gesondertes Handlungsfeld zu sehen. Die (eher unbeachtete) Freisinger Erklärung des Forschungsverbundes Inklusion der katholischen Universität Eichstätt zum „Primat der Inklusion“ widmet sich genau dieser Ableitung und macht deutlich, wie relevant ein weiter Inklusionsbegriff für eine funktionierende aufgeklärte Gesellschaft ist und, dass bei Geflohenen dabei kein Unterschied gemacht werden kann (Bartosch et al. 2018).

Kurzum: Inklusion zu gestalten und Teilhabegerechtigkeit zu erwirken sind Dinge, die uns alle betreffen. Dabei sollten wir uns bewusstmachen, dass es jeden und jede treffen kann: Ein Unfall, der Verlust des Arbeitsplatzes, schwere Schicksalsschläge, die einen aus der Bahn werfen, eine psychische Erkrankung samt ihren Folgen oder einfach nur die Herausforderungen des Alters.

Den vollständigen Text inklusive Literaturverzeichnis könnt ihr hier herunterladen.