Trage auch ich die Verantwortung für das Verbrechen, wenn ich Deutschland als neue Heimat auswähle? Aber für die alten Geschichten sind doch nur die „Biodeutschen“ verantwortlich – und die Neuankömmlinge tragen keine Schuld? Ich jedenfalls bin der Meinung, dass sich jede/r mit seiner eigenen, aber auch mit der lokalen Geschichte seines Aufenthaltsorts beschäftigen muss. Und Hamburg kann einiges in dieser Hinsicht bieten.

Doppelte Aufgabe

Die Einheimischen in Hamburg sowie die Migrierenden haben in diesem Sinne eine doppelte Aufgabe: Die Aufarbeitung des Nationalsozialismus und die kritische Auseinandersetzung mit der Geschichte des Kolonialismus, der lange Zeit in Vergessenheit geraten ist.

Es ist unsere gemeinsame Verantwortung, diese beiden Themen in unserem Gewissen zu sensibilisieren. Nicht allen ist bewusst, welche schwerwiegende Rolle Hamburg als „Tor zur Welt“ in der Kolonialgeschichte gespielt hat. Hamburgische Unternehmen und politisch einflussreiche Bürger*innen tragen enorm große Verantwortung für die Verbreitung der kolonialen Herrschaft in Afrika, China und der Südsee.

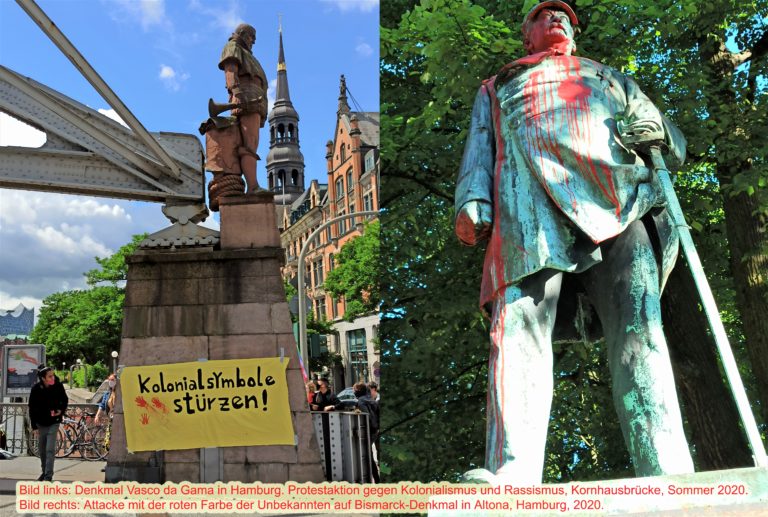

Die Stadt Hamburg ist bis heute voll von sichtbaren Überbleibseln der kolonialen Vergangenheit. Dazu gehören Kontor-Häuser, koloniale Straßennamen, Denkmäler, Museen und Sammlungen. Wenn man diese Geschichte nicht aufarbeitet, führt dies zur Rechtfertigung der alten Taten. Und es besteht die Gefahr einer Wiederholung. Eine Aufarbeitung ist nicht nur für die internationalen Beziehungen wichtig, sondern auch für uns selbst hier in Hamburg, damit wir nicht wieder und wieder die alten rassistischen Stereotypen reproduzieren.

Aufarbeitung der Vergangenheit

Als einen Anfang der Auseinandersetzung mit der „kolonialen Amnesie“ kann man den Sturz des Wissmansdenkmals im Jahr 1967 zählen. Diesen haben die SDS-Student*innen der Uni Hamburg damals unternommen. Dennoch ist die Aufarbeitung nach mehr als 50 Jahren bis heute noch nicht abgeschlossen. Allerdings konnte ich in den letzten zwei bis drei Jahren einen gewissen Anstieg des dekolonialen Aktivismus in Hamburg beobachten. Die antikolonialen und antirassistischen Gruppen, die die Proteste und diverse Aktionen in der Stadt organisieren, setzen deutlich sichtbare Zeichen.

Reformbestrebungen

Es gibt aber nicht nur die „grassroots“ Bewegungen, sondern auch Reformbestrebungen in den akademischen Kreisen und Institutionen. Und es scheint, dass manchmal Akademie und Aktivismus aufeinander wirken können.

Ein wichtiger wissenschaftlicher Beitrag kommt aus der Universität Hamburg. Hier gibt es die Forschungsstelle „Hamburgs (post-)koloniales Erbe“ (1) oder die AG „Kritische Geographen globaler Ungleichheiten“ (2). Und es gibt auch die Initiativen mit studentischer Beteiligung wie die Veranstaltungsreihe „Bildung-Macht-Rassismus“ (3) oder das RiS im AstA (4) zu nennen.

Ein öffentliches Diskussionsforum bietet das neugestaltete MARKK-Museum. Hier werden Veranstaltungen zu den neuen Formen der Neokolonialismen (5) mit eingeladenen internationalen Expert*innen organisiert. In fast allen deutschen Museen ist die Provenienzforschung, also die Auseinandersetzung mit der Herkunft der Ausstellungsstücke an der Tagesordnung. Leider gibt es nur selten Kooperationen mit den lokalen Aktivist*innen.

Ausstellung im Museum der Arbeit

Ein interessantes Beispiel einer solchen Zusammenarbeit zeigt gerade das Museum der Arbeit 6 mit der Ausstellung „Grenzenlos Kolonialismus, Industrie und Widerstand“ (Die Ausstellung läuft bis April 2021).

In einem Interview erzählt die Direktorin des Museums, Rita Müller, dass das kuratorische Team der Ausstellung mit einer Arbeitsgruppe kooperiert hat. Dazu gehörten Kolleg*innen aus dem Museum und Vertreter*innen der zivilgesellschaftlichen Communities. Gemeinsam haben sie entschieden, keine “erotisierenden Bilder oder Bilder explizierter koloniale Gewalt” zu zeigen.7

Dieser neue ethische Blick in der Arbeit der Museen bewirkt ein Ergebnis, das man vielleicht noch diskutieren kann. Aber es ist ein deutliches Signal für das Publikum, dass das Thema Kolonialismus im Kulturbereich nicht zur Unterhaltung gezeigt wird. Stattdessen soll es zu einem tieferen Nachdenken anregen.

Die Entwicklung eines antirassistischen Bewusstseins findet langsam die Unterstützung in großen Teilen der Gesellschaft und manchmal auch in den Behörden. Die Politik ist aber trotz allem noch zögerlich. Als eine der größten Errungenschaften der deutschen Politik gilt bis heute die Entschuldigung für den Völkermord an den Herero und Nama in Namibia, die der Hamburgische Kultursenator Carsten Brosda im Jahr 2018 ausgesprochen hat. 8

Mein Weg zur hamburgischen postkolonialen Identität

Mein vielleicht stärkstes eigenes Berührungsmoment mit der deutschen Kolonialgeschichte war die Einladung von zwei Aktivist*innen für die Veranstaltung: „Not About us Without us!“ im Kampnagel 9.

Die Rede von Sima Deidre Luipert, einer Menschenrechtsaktivistin der Nama Traditional Leaders Association (NTLA) war so emotional stark, dass ich kaum die Sprecherin auf der Bühne anschauen konnte. Plötzlich empfand ich das gemischte Gefühl von Scham und Empörung. Sie erzählte so detailliert über die Verbrechen in Namibia, wie ich es noch nie in einem Buch gelesen habe und es mir auch nicht in einem Albtraum vorstellen könnte. Diese Einzelheiten waren so schockierend, dass ich die namibische Geschichte jetzt nicht mehr vergessen werde. Sie ist durch die Erzählung ein Teil meiner, nun nicht nur postsozialistischen, sondern auch hamburgischen postkolonialen Identität geworden.

Manche Gedanken in diesem Text sind durch Gespräche oder Zusammenarbeit mit Masha Markina, Misha Gabowitsch und meinen Kolleg*innen vom RiS entstanden, wofür ich mich an dieser Stelle herzlich bedanken möchte.

6 shmh.de

7 Bookazine „grenzenlos“, hrsg: Josephine Apraku, Rita Müller, Christopher A. Nixon,Berlin, 2020, S.64. kocmoc-berlin.de

8 Schröder, Axel: „Wir werden kämpfen bis die Gerechtigkeit siegt“, Deutschlandfunk Kultur, 07.04.2018. deutschlandfunkkultur.de

9 Esther Utjiua Muinjangue & Sima Deidre Luipert: Not about us without us!, Kampnagel, 17.12.2019. kampnagel.de