In diesem Beitrag berichten wir ausnahmsweise über zwei Artikel des Grundgesetzes, da sich diese beiden inhaltlich nahe stehen und in aktuellen Debatten häufig zusammen genannt werden: Artikel 14 und 15 regeln Eigentum und Enteignung.

Grundlegend garantiert Artikel 14 den Bestand und die Freiheit von Eigentum und Erbrecht. Artikel 14 schützt somit den Bürger in seinem Recht, sein Eigentum frei zu nutzen, zu verwalten und darüber zu verfügen. Artikel 14 hält aber auch fest, dass Eigentum verpflichtet und ebenso Enteignungen zum Wohle der Allgemeinheit zulässig sind. In Deutschland darf also jeder Bürger Eigentum frei erwerben oder erben, und Eigentum darf vom Eigentümer nach Belieben verwendet werden, solange es legal ist.

Artikel 14 – erwerben, erben, futsch?

Doch wann wiegt das Wohl der Allgemeinheit mehr als die Interessen einzelner Eigentümer? Zum Beispiel beim Bau von Bundesautobahnen oder Bundesstraßen. Jedes der aktuell 200 laufenden Enteignungsverfahren in Deutschland betrifft diesen Bereich. Begründet werden diese Enteignungen mit Paragraph 19 des Bundesfernstraßengesetzes, nach dem diese Enteignungen zulässig sind. Eine Entschädigung wird unter gerechter Abwägung der Interessen der Allgemeinheit und der Beteiligten bestimmt.

Artikel 15 – welche Richtung hätten Sie denn gern, Deutschland?

Grund und Boden, Naturschätze und Produktionsmittel können zum Zwecke der Vergesellschaftung durch ein Gesetz, das Art und Ausmaß der Entschädigung regelt, in Gemeineigentum oder in andere Formen der Gemeinwirtschaft überführt werden.

So steht es in Artikel 15 des Grundgesetzes. Anders gesagt, wäre es durch den Artikel möglich, Privateigentum zu verstaatlichen und in Staatseigentum zu überführen. Der Artikel ist ein Kompromiss, der seinerzeit zwischen der SPD und den bürgerlichen Parteien geschlossen wurde. Die Parteien waren sich schlicht nicht einig darüber, wie die Marktwirtschaft zukünftig in Deutschland auszusehen habe. Die einen wollten einen sozialistischen Staat, ähnlich wie im Kommunismus, die anderen machten sich für eine kapitalistische Ausrichtung der Wirtschaft stark. Weitere Jahre brachten Deutschland die soziale Marktwirtschaft, wie wir sie heute kennen. Artikel 15 wurde bis heute nicht angewandt.

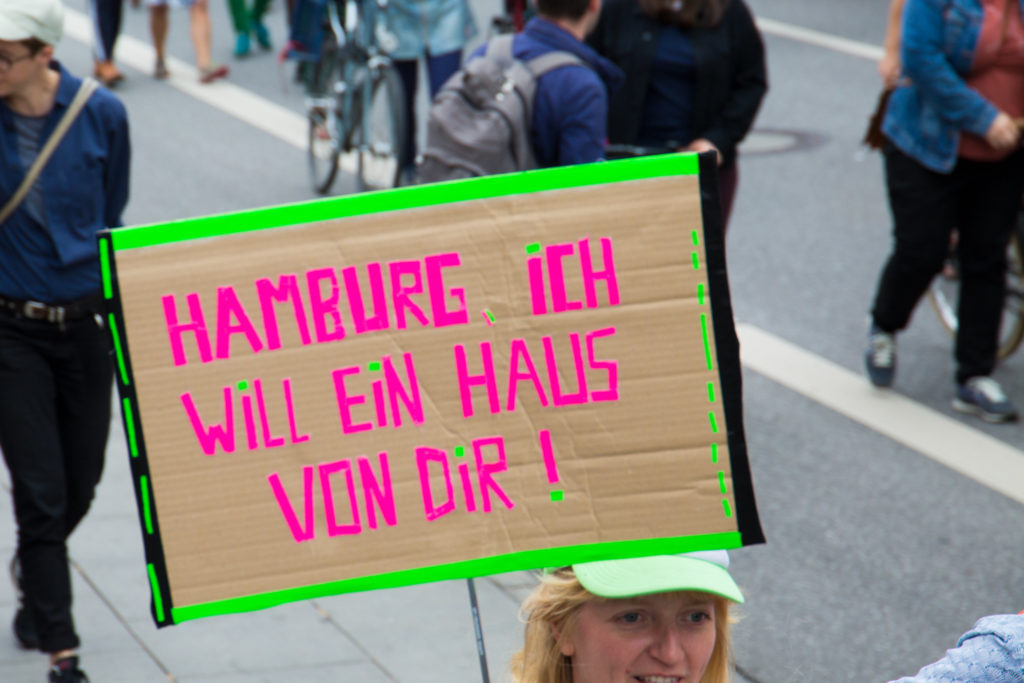

Nächster Halt: Stadtleben

Die seit Jahren enorm steigenden Mietpreise in deutschen Städten, sorgen unter vielen Bürgern des Landes für Aufruhr. Besonders Geringverdiener sind von der Preisentwicklung auf dem Wohnungsmarkt betroffen. Eine Folge dieser Entwicklung ist, dass sich immer mehr Menschen mobilisieren, um gemeinsam für bezahlbaren Wohnraum zu demonstrieren, wie auch zuletzt beim „MietenMove“ in Hamburg, an dem tausende Menschen teilnahmen. „Deutsche Wohnen und Co. enteignen“, eine in Berlin gestartete Initiative, fordert gar die Enteignung von Wohnungseigentümern, die mehr als 3.000 Objekte besitzen und will diese dann in staatliche Obhut geben. Als Grundlage beruft sie sich auf Artikel 14 und 15 des Grundgesetzes. Die Bundesregierung lehnt derweilen eine Verstaatlichung ab.

Was steckt dahinter und wie konnte es soweit kommen?

Kurz gesagt, mehr Lebensqualität durch Urbanisierung. Weltweit zieht es immer mehr Menschen in die Stadt. Aktuell leben 77% der Menschen in Deutschland in Städten oder Ballungsgebieten. Im Vergleich hierzu waren dies im Jahr 1990 knapp 73% und im Jahr 1800 sogar nur 25% der deutschen Bevölkerung, die in Städten lebten (Quelle: deutschland.de).

Stark vereinfacht lässt sich sagen, dass der demographische Wandel, der technische Fortschritt und die Entwicklung der Wirtschaft die Menschen seit Beginn der Industrialisierung in die Städte treibt, da ihnen diese mehr Möglichkeiten bieten. Man vergleiche hierzu nur die Bildungsangebote, Karrieremöglichkeiten, Freizeit- und Einkaufsmöglichkeiten sowie den ÖPVN einer Großstadt mit den Optionen auf einem Dorf.

Abseits des politischen Schlachtfeldes

Die Mieten in Deutschland scheinen den Löhnen der Bürger davongelaufen zu sein. Die Ursachen dieser Entwicklung sind vielfältig und würden den Rahmen dieses Artikels sprengen. Fest steht, dass es an Lösungen fehlt und bestehende Konzepte, wie die Mietpreisbremse der Bundesregierung, wenig bis gar keine Auswirkungen auf diesen Notstand haben. Wenn schon deutsche Staatsbürger nur schwer ein bezahlbares Zuhause finden, wie ergeht es dann Menschen, die als Nicht-Muttersprachler in diesem Land leben möchten? Einen Einblick in das Leben eines geflüchteten Menschen, gibt mir Aziz, der 2015 aus Damaskus floh und in Düsseldorf zuhause ist.

„Hallo. Danke für das Interesse. Mir ist es zu riskant an einen arabischen muslim zu vermieten. Ich liebe Frieden, Gleichberechtigung und Freiheit. Daher vermiete ich nicht an Menschen aus dem arabischen krieg. Bitte um Verständnis. Gruß frank“

Dies ist der unbearbeitete Text aus einer Mail, die mir Aziz während unseres Gesprächs weitergeleitet hat. „Die Nachricht erhielt ein Freund, der 2015 auch nach Deutschland flüchtete und auf der Suche nach einer Wohnung in Düsseldorf war. Das ist das Krasseste, was ich mitbekommen habe“, so Aziz.

Doch auch ohne extreme Fälle von Diskriminierung, sind die Hürden für Menschen, die vor Krieg flohen und Frieden suchen, groß. Viele der Vermieter, an die sich Aziz in seinen ersten Wochen in Deutschland wandte, so sagt er, sprechen kein Englisch und erst recht kein Arabisch. „Ich erhielt einfach keine Rückmeldungen auf meine Bewerbungen und ich spreche gutes Englisch. Ich habe dann mit der Unterstützung eines deutschen Freundes, den ich während meiner Zeit im Flüchtlingsheim kennenlernte, Mails auf Deutsch geschrieben.“

Verhältnismäßigkeit ad absurdum

Selbst das half Aziz nur bedingt. Er hatte noch keinen Job und somit kein Einkommen. Er war auf Sozialleistungen vom Staat angewiesen. „Das Jobcenter gab mir eine Grenze für die Warmmiete an, die bei ungefähr 450 Euro lag.“ 450 Euro warm, für eine Wohnung! Jeder Mensch, mit einem geringen Einkommen und ähnlichem Budget für Miete, weiß um die äußerst bescheidene Auswahl in dieser Preisklasse. Für nicht betroffene Interessierte lohnt sich ein Blick in ein x-beliebiges Immobilienportal.

Und als wäre die Wohnungssuche bis hierhin nicht schon schwer genug, trägt das Jobcenter die Kosten der Miete auch nur dann, wenn die Größe der Wohnung in dessen Augen in einem richtigen Verhältnis zur Miete steht. Aziz fand eine Wohnung, die er von den 450 Euro hätte bezahlen können, doch war sie nur 20qm groß und das schien dem Jobcenter unverhältnismäßig. Er durfte sie also nicht bewohnen.

Ein Zuhause

Aziz schaute sich dann auch nach Zimmern in WGs um. Hierbei gab es weniger Probleme mit der Miete und dem Jobcenter, dafür standen dem Einzug sprachliche Barrieren und Vorurteile im Weg. Nach vielen Bewerbungen gelang es Aziz schließlich eine WG zu finden, in der die Bewohner gerne mit ihm zusammenwohnen wollten. Und auch der Vermieter konnte überzeugt werden. Dieser erzählte Aziz später, dass viele Eigentümer von Wohnungen keine Mieter haben wollen, die vom Jobcenter kommen. Menschen, die auf diese Art von Sozialleistungen angewiesen sind, haben einen schlechten Ruf, da die Erfahrung zeigt, dass viele von ihnen die Wohnungen in einem schlechten Zustand hinterlassen.

Aziz hatte Glück. Er ist Mitte zwanzig, intelligent und ein sehr sympathischer Kerl. Sein Studienabschluss aus Syrien wurde in Deutschland zwar nicht anerkannt, doch er fand einen Ausbildungsplatz als Informatiker. Er ist inzwischen in der Lage, Eigentum zu erwerben und somit überhaupt von dem Grundrecht, das Artikel 14 mit sich bringt, Gebrauch zu machen. Und ist die Grundlage hierfür nicht ein Zuhause?

Die weiteren Artikel unserer Grundgesetz-Reihe findet ihr hier: Das Grundgesetz wird 70.